─自己創造の旅の地図としてのアート─

学校や茶室における教育空間を論じることは、芸術教育の本質を論じることにも通じる。例えばペスタロッチ以来の直観教授の問題を議論するにしても、イタリア・ルネサンス期において学芸の統合を目指したダ・ビンチやその後に“世界図絵”を描いたコメニウスの影響を無視することはできない。すなわち、自然主義を唱えたルソーだけが、このような今日の新教育にもつながる唯一のルーツというわけではないのである。

以上取り上げたような一連の思想家・芸術家に通底するものは、端的に言って汎神論(パンセイズム)であり、その東洋における表現がタオイズムに他ならない。今日の教育空間論の文脈にそれを置きなおすとすれば、このような世界認識の在り方を、端的に一言で申しあげて自己創造論の系譜として捉えかえすことができるのではないか。

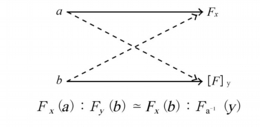

以下において論述するテーマは、教育空間がいかにして自らを創造していくのかという根本テーマと深く関わるものである。それがまたとりもなおさず、いわゆる人間形成(ビルドゥングス)としての芸術教育の課題に繋がっていくのである。たとえば、20 世紀を代表する文化人類学者であり、また今や芸術哲学者とさえも呼びうるクロード・レヴィ・ストロースの“神話論理の基本定式”(1)は、これまで様々な機会に述べられてきたように、彼の独特なデジタルな二項対立の比例式のもとで表現されている。この定式をいわばアナログ化し十進法的に再定義した上

で、明瞭に図式化するという当方のウインド・クロッシング(2)のモチーフないしは数学的定式化が、実は「芸術とは何か」という問いに対する一つの哲学的な視野からの答えに図らずもなっていたのである。

すなわち、科学とは異なるもう一つのオルタナティヴな世界認識としての“芸術”という捉え方を今日の芸術教育学の立場から試みてみた時に、その本質はまさに最近のインスタレーションの技法であるプロジェクション・マッピング等にも雄弁に表れているように、ある限られた時空間(その代表が絵画におけるキャンバスであるが)に世界の創造の姿が写像(マッピングMAPPING)されているということに他ならないといえよう。

ただし、ここでの写像は、必ずしも通常の数学で用いられている写像概念だけで捉えきれるものではなく、いわば“野生的”とも形容すべき“交差的”な写像という新たな概念を導入することが重要である。それを私は“美の方程式”ともとりあえず名付けているのだが、結局アートとは、世界すなわち宇宙が自らを創造している姿が、その内部の或る一部分(数学的には部分集合)に交差的に写像されているあり様であり、一種の地図(MAP)でもあると捉えることができるだろう。

ここでは、今この芸術教育のテーマの探究に深くかかわり、その前提をなす三人の哲学者の議論と、この問題を対比させてみよう。

まず、ニーチェによる「人生とは自己超越の旅だ」という有名な“元祖”実存主義ないしはいわゆる生の哲学の立場の人間形成論(ビルドゥングス)との関係である。私はむしろ後のサルトルによる“自己創造”という概念の方を好んで用いてはいるが、創造にしろ超越にしろ人生という名の旅になぞらえられる新しい自己の姿(アイデンティティー)の創出活動において、やはり旅の方向を指し示す地図が必要とされるのであり、まさにこの地図こそが世界創造のマッピング(地図化)としてのアートに他ならないとも言えよう。すなわち、端的に申し上げて、人生という旅のための世界地図がアートであるという主張である。

次に、ヴィトゲンシュタインによる「言語(ないし、より一般に記号)とは、生活形式の写像だ」という彼の前期の研究テーマとの関連である。特に哲学に親しんでいる人々にとっては、有名な“交通事故を図式的に解説した道路地図は、言語と同じ働き・論理を写し出したピクチャーなのだ”という事例を想起していただければ、この「言語・記号=生活世界の写像」という主張はわかりやすいだろう。ただし、後に言語の分析哲学として発展していく系譜の一連の論理実証主義的な哲学との決定的な違いは、こちらが“交差的な写像である”とあらかじめ断っているところであり、通常の位相数学などで言うところの集合の要素間のいわばパラレルな写像やそれに対しての逆写像というだけで、問題解決をはかろうとしてはいないと言うことに重要な相違がある。( 注1 参照)

最後に、記号論のソシュールとの関係であるが、20 世紀の前半にヴィトゲンシュタインやソシュールなどの言語哲学の理論が勃興し、哲学のメインテーマがそれ以前の例えば意識論から明らかにシフトしたのには、確かに当時発明された通信機器の登場などのテクノロジーの影響もあっただろう。

しかし、後のメディア論にも展開していくような、例えばパースの記号論とは異なり、ソシュールの場合はあえて言うならより数学的・代数的であり、その部分が通時的、即ち歴史的に展開していたそれ以前の言語学の探求方法に対して、ソシュールの記号学が後に共時的な言語学と形容されるように至った理由だと解釈する事もできるかもしれない。この共時的な研究のスタイルこそが単に通常の言語の領域、すなわち例えば文学などに縛られることなく、領域横断的な芸術の全ジャンルに渡る記号論の探求の自由な展開へのシフトを可能ならしめたとも言いうるだろう。

この記号論をベースに展開したのが後のレヴィ・ストロースの構造人類学であり、このような彼の探究姿勢が冒頭に述べた神話論理の定式の発見を導いたとも考えられるのである。そして、それが後のバルトやクリステヴァなどによるテクスト論へとさらに広がったわけである。このような形でポスト・モダニズムなどと呼ばれる20 世紀後半以降の建築からコンセプチュアルな美術や文学等のあらゆるジャンルに及ぶ一連の思想・芸術的なムーブメントが生み出されて行ったのであり、ここにおいてその原点に位置づくソシュールの業績に注意が払われるべきだろう。

では、以上の議論から帰結する幾らかの命題を提示しておくことにしよう。

一、アートは、もはや要素還元主義的な個々のジャンルに捉われるべきではなく、ひとつの総合芸術の場を構成する相互に変換可能な要素、ないし統合的な時空間上のインスタレーションとして解釈されるべきである。ちなみに、ここで言うインスタレーションを哲学の言い方に置き換えるとすれば、まさにディスクール──出来事としての表現行為──ということになるだろう。

一、タオイズムの伝統のなかで西欧に先駆けてこのインスタレーションを、まさに五感を動員する茶室という身体性をも満たす記号空間=場において展開してきたのが、東洋、特に日本の本来の茶道に他ならないということ。

一、明治期以降の近代の西欧芸術の移入においては、このような観点が欠落し、むしろ儒教の視点からのアレンジがなされたために、伝統文化と融和した真の意味でのオリジナリティーの発露は不可能であったと言えるだろう。したがって、新しいこのような個々人の創造性の開花をも可能にするようなタオイスティックな自己創造をめざす芸術教育の在り方が必然的に希求されているのだ。

最後に、以上の議論に対して一言付け加えておくとすれば、レヴィ・ストロースによる神話論理の基本定式の意味は、80 年代当時のいわゆるニューアカデミズムの文脈のなかではほとんど理解されていなかったのであり、この認識の欠如のうえに砂上の楼閣のごとく積みあがっていったのが当時流行したポスト構造主義ないしはポスト・モダンの一連の議論であったと言うことができる。

私はこの点への批判を踏まえて、彼の神話論理の基本定式に数学の一ジャンルである「群の理論」を正しく適応することにより、それを極めてシンプルな形でアナログ化し図式化することを試みた。その結果、これまで一部の文化人類学者等の興味の対象にすぎなかった南アメリカの未開民族の神話や儀礼──それは、現代アートの始原に位置づくそのプリミティヴな姿とも言うべきものであるが──の解釈においてのみ用いられてきたこの定式を、より一般に人間が生み出してきた全てのアートや表現・創作活動の解明にも適応できるようになってきた。それが、交差的な写像としての芸術に関しての以上の一連の議論なのである。

すなわち、人生において我々は多様なジャンルの芸術作品と出会い、それらを通して世界創造のマッピング=地図としての様々な示唆を得てきたわけである。このような鑑賞の場面で出会ってきた作品が、新たなる宇宙の創造の姿を指し示す地図であるということは、その地図には必ずしも書きこまれていない、いわばその範囲以外にある様々な事象をも本来であるならば全て網羅すべきであるのだが、その表現されたオブジェ(対象)だけで、いわば代表して表しているのだということでもあるだろう。

要するに、「世界の全体性、すなわちその全連関性の縮図となる代理表象がアートである」ということなのであり、このような形式で或る限られた時空間に世界のすべてを表現しようとするとき必要とされる、その代表するための技法が、すなわち交差するということであり、まさに交差写像に他ならないといえよう。そして、そのことが少なくとも数学的には論証できるのである。

世界の全体的認識をいわば身近なごく限られた要素で代表して表そうとするときに、それらの要素間の交差的な写像、すなわち対応関係が「群論」と呼ばれる数学的理論により必然的に具現化されるのだという事を、今、かいつまんで言えば言っているのである。そのような数学的な原理により要請されるところの一連の技法を、私は有翼交差とも名付け、このウインド・クロッシングによりアートの構造的本質を定義する事が可能であるという結論に立ち至ったのである。以上縷々述べてきたような視点から、諸芸術の統合的な探究や実践を図ることが、今後の芸術教育学の展開において当面目指すところのものとなるだろう。

(黒川五郎)

注1 この神話論理の基本定式は、レヴィ・ストロースによって下の式のように独特な比例式の形で表されてきたが、私はそれを意味論的に対立する二つの変数項とそれに導かれる関数項との間の、下図のような交差的対応関係(=交差写像)として図式的に捉えなおし、ウインド・クロッシングと名付けたのである。(※具体例として下記注2参照)

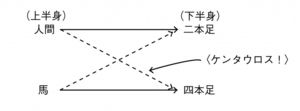

注2 芸術作品等を構成する諸要素からの連想を交差して、神話的なモティーフや新しいアイデアを生み出すメソッド。例えば、ヨーロッパの神話的作品に現れる半人半獣のケンタウロスの場合、上記注1の交差図式に基づき、上半身から導かれる通常の下半身に対する連想を交差して、その結果生み出された一つのファンタジックなイメージ・キャラクターとして解釈できる。

※ウインド・クロッシングについては →こちらのページ← をあわせてご参照ください。

金大偉ウェブサイトはこちら

金大偉ウェブサイトはこちら

前のページへ

前のページへ